- 时间:

2023-07-27 - 作者:

- 来源: CNSO

WATER

撰稿 / 胡实

水,万物之本,生命之源

乐,天籁之声,浑然天成

自古以来,无论东西方

水和音乐

天然间

便有着千丝万缕的联系

《伯牙鼓琴图》(作者元朝著名画家王振鹏,现存于故宫博物院,今天“知音”一词便出于伯牙子期的故事)

源远流长的中华文明

有《诗经》中无处不在的

“河”与“水”

伯牙子期千古知音难觅的

《高山流水》

更有魏晋名士笔下意趣十足的

“非必丝与竹,山水有清音”

亨德尔(左)与英王乔治一世在泰晤士河面聆听

《水上音乐》首演时的场景(绘于1717年)

意境悠远的古典音乐

从亨德尔《水上音乐》描绘的

泰晤士河人文盛景

到拉威尔将细流、清泉、瀑布

皆融汇其中的《水之嬉戏》

再到德彪西如诗如画的

交响素描《大海》

千百年来,水和音乐

不仅似一对天造地设的情侣

更蕴含着东西方文化的

哲思与情怀,碰撞与交融

……

涌动的乡愁

涌动的乡愁

1868年盛夏时节

在茂密的波西米亚森林深处

一位衣着朴素的中年人

眉头紧锁,驻足凝望

他的眼前,两股清泉

潺潺而遇,叮当作响

那是捷克民族的母亲河

沃尔塔瓦河的源头

思绪,伴着蜿蜒而下的溪流

飘向远方

乡愁,在流淌的每一寸故土

炽热心头

斯美塔那肖像(摄于1880年)

他叫贝德里希·斯美塔那

作为立志于复兴

捷克民族音乐的作曲家

自1856年因政治原因离开捷克

来到瑞典哥德堡避难

斯美塔那在湿冷阴郁的北欧

度过了6年时光

期间虽留下一众作品

却少了些许民族气韵

1861年,漂泊的斯美塔那

回到布拉格

扎下根来,汲取养分

在夜不能寐的热土上

乐思的阀门一旦打开

便倾泻而出,汇聚成璀璨星河

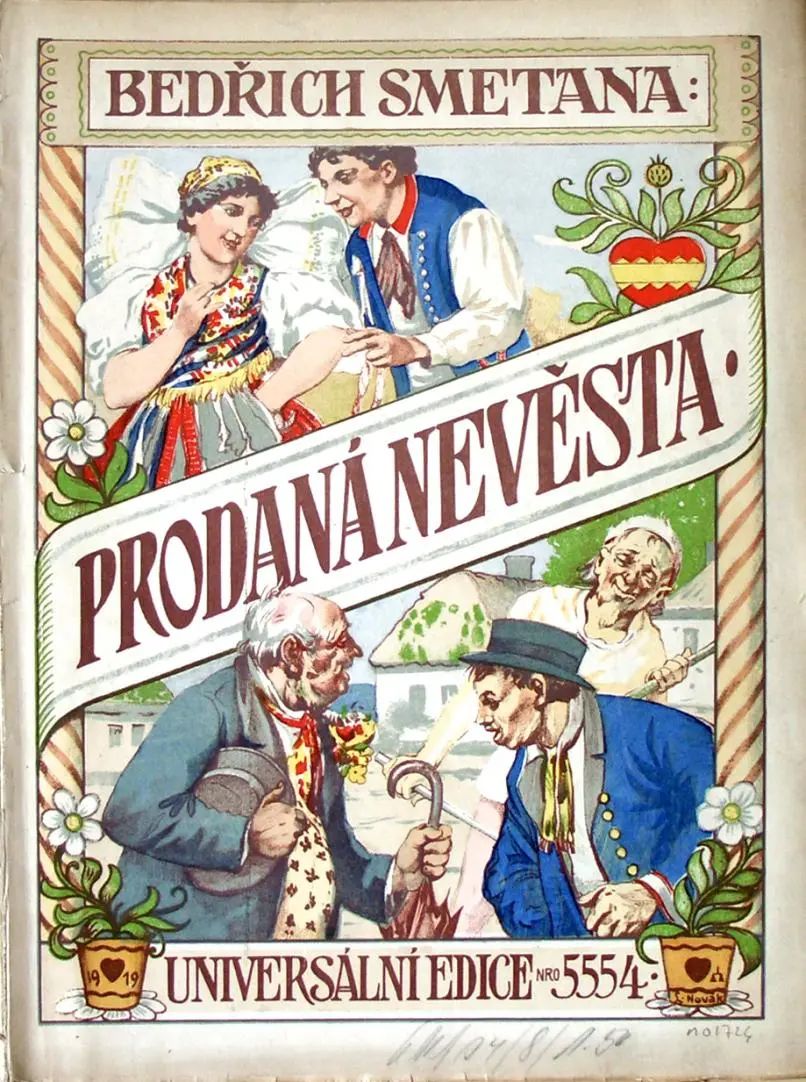

斯美塔那成名歌剧《被出卖的新嫁娘》乐谱封面(1919年印制)

他接连写下了包括

《在波西米亚的勃兰登堡人》

《被出卖的新嫁娘》

《达利波》《里布舍》

在内的多部民族歌剧

这些作品布满了

捷克民族的悲恸历史

英雄传说与胡斯战歌

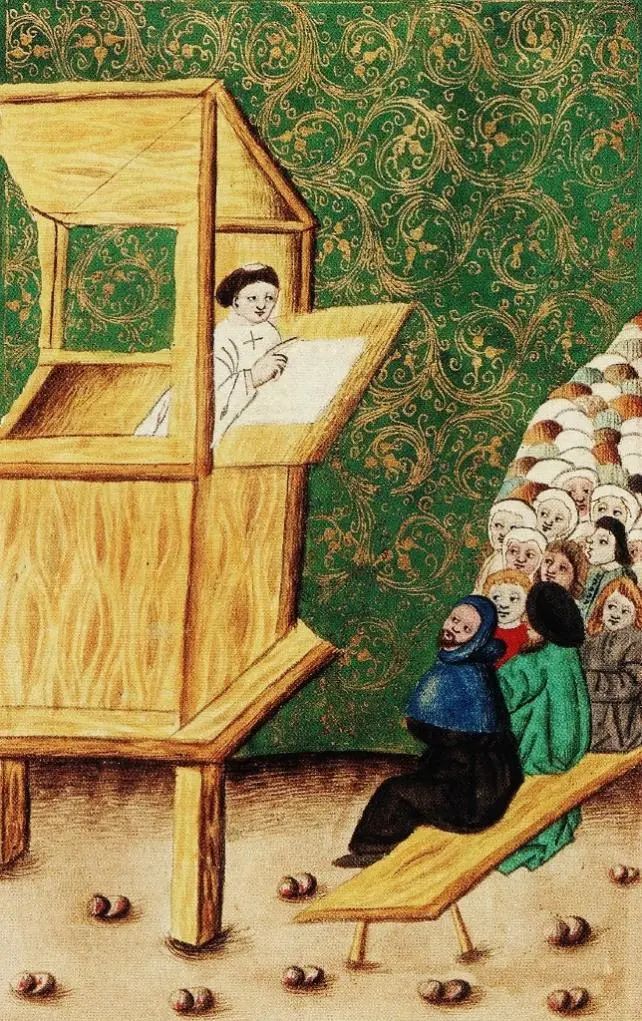

传道中的扬·胡斯(绘于15世纪晚期,作为捷克民族伟大的爱国者,胡斯殉道后,捷克人民拉开了反抗封建势力武装斗争的序幕)

但作为一名彻底的爱国者

斯美塔那的心底

仍时刻激荡着祖国的呐喊

还不够,他需要创作一部

每个乐章都流淌着民族血脉

每个音符都浸透着无尽眷恋

真正属于捷克人民的作品

他苦寻着创作灵感

于是,当1868年那个夏天

他站在沃尔塔瓦河源头

聆听母亲河的脉动时

一股无法自已的冲动涌入了心涧

这是交响诗套曲《我的祖国》

也是交响诗《沃尔塔瓦河》

最初的创作动机

然而,当斯美塔那的生命

即将与民族命运融为一体时

他却不幸患上耳疾

1874年11月

当他终于完成《我的祖国》

第一首交响诗《维舍拉德》时

已几近失聪

矗立于沃尔塔瓦河畔的维舍拉德古堡

时间是如此的宝贵

仅仅两天之后

斯美塔那便提笔开始了

套曲第二首交响诗

《沃尔塔瓦河》的创作

虽已时隔六年

但波西米亚之源

旖旎秀丽的自然风光

朴实无华的乡土气息

流传甚广的神话传说

还是在他的脑海中

勾勒出一幅音符跃动的壮丽画卷

然后,仅用不到三周的时间

在听力几乎完全丧失的情况下

斯美塔那以极大的热忱和毅力

完成了这首

捷克民族乐派的奠基之作

捷克民族的母亲河——沃尔塔瓦河

在这流淌着的交响诗里

我们能看到沉睡的密林中

冷暖交织的沃尔塔瓦河源头

人们在河畔的林中驰骋狩猎

波尔卡舞曲伴奏下的乡间婚礼

静谧而梦幻的水仙女翩翩起舞

圣·约翰峡谷万马奔腾的急流险滩

河流冲出峡谷后的豁然开朗

和与维舍拉德古堡遥相辉映

最后奔向易北河的震撼之景

当最后的音符落下时

总长400多公里的沃尔塔瓦河

已尽收眼底,一览无余

当这条流淌着历史伤痕的大河

被注入亘古未变的家国情怀

她便成了捷克民族的交响史诗

到1879年,坚韧的斯美塔那

又陆续完成了套曲中的

《莎尔卡》

(波西米亚女战士领袖)

《波西米亚的平原与森林》

(今捷克中西部的自然风光)

《塔博尔》

(15世纪胡斯派战士的据点)

《布兰尼克》

(波西米亚南部高山,胡斯战士英灵休憩之所)

等其它四首交响诗的创作

1882年12月5日,《我的祖国》全章节在布拉格首演时的海报

交响诗套曲《我的祖国》

几乎倾注了斯美塔那的全部生命

当1882年12月5日

整部作品在布拉格首次公演时

他的身体状况已每况愈下

即便如此,完全失聪的斯美塔那

依然在寥寂中看到了潮水般的欢呼

仅仅一半年后

这位捷克民族乐派奠基人

走完了自己跌宕起伏的一生

他深刻影响了德沃夏克等后继者

捷克音乐也因他屹立于世界民族之林

大海的两面

大海的两面

布里顿(左)和皮尔斯

1941年,美国纽约

英国作曲家

本杰明·布里顿

和他的好友男高音歌唱家

彼得·皮尔斯

偶然间读到了英国广播公司

杂志《聆听者》中的一篇

介绍18世纪英国诗人

乔治·克雷布的文章

18-19世纪英国著名诗人克雷布(绘于1818年,

他的文学作品唤起了布里顿的归乡之情)

布里顿对这位同胞并不知晓

但文章中的一句话却唤起了他的兴趣

谈及克雷布就如同谈及英格兰

在精神上克雷布从来就没有

离开过奥尔德堡

奥尔德堡,位于英国东部萨福克郡

那里是布里顿出生和成长的故乡

强烈的情感共鸣

勾起了他的美好回忆

也驱使着他重返英国

布里顿(右)与奥登在纽约(摄于1941年,

奥登的文字启发了布里顿近40部作品的创作)

两年前的1939年

战争的阴云笼罩在英吉利海峡

英国国内保守压抑的艺术氛围

使26岁的布里顿追随好友诗人奥登

来到大西洋彼岸的美国继续创作

大战在即,布里顿被视作“逃兵”

遭到英国舆论的强烈抨击

在美国旅居的日子里

虽然少了震耳欲聋的炮火声

他的作品却没有取得成功

他寄予厚望与奥登合作的轻歌剧

《保尔·班扬》首演失败

自己也因身患疾病而痛苦不堪

因此,当他无意间看到

那篇关于克雷布的文章时

便几乎毫不犹豫地

做出了返回英国的决定

然而,回国并不是一件容易的事情

此时,德军潜艇的“狼群战术”

正肆虐在大西洋海域

等待回国的日子里

布里顿在研读克雷布诗集

《自治镇》时找到了创作灵感

在此后近一年半的时间里

从美国到英国,从纽约到伦敦

布里顿、皮尔斯

以及负责脚本撰写的小说家

蒙塔古·斯莱特

歌剧《彼得·格莱姆斯》的脚本作者蒙塔古·斯莱特

最终完成了三幕歌剧

《彼得·格莱姆斯》的脚本创作

从1944年初到1945年

布里顿又用一年多的时间

进行了作品配乐

并于1945年6月7日

在伦敦久负盛名的

萨德勒威尔斯剧院完成首演

这一天,距二战欧洲战场结束

刚好过去了一个月

彼得·格莱姆斯是《自治镇》中

一位性格特点极其鲜明的“局外人”

在布里顿等人的角色重塑后

格莱姆斯的矛盾性格变得更加鲜明

他从小生活在这座海滨小镇

却从来没有得到过人们的信任

性格孤僻的他以打渔为生

一次格莱姆斯雇佣的学徒

因过度劳累意外死亡

他也因此成为众矢之的

被人们排斥和鄙夷

只有善良的小镇教师爱伦

能带给他些许温暖

但莽撞的格莱姆斯却辜负了爱伦

为了尽可能多地挣钱迎娶爱伦

在他的粗暴对待下

爱伦带来的新学徒不慎坠崖身亡

幸福的幻灭,人们的激愤

精神几近崩溃的格莱姆斯

独自驾船,自沉于大海

歌剧中彼得·格莱姆斯的舞台形象(图为英国皇家歌剧院饰演格莱姆斯一角的著名男高音演员艾兰·克莱顿)

作为布里顿最为人熟知的歌剧

《彼得·格莱姆斯》最为人称道的

无疑是贯穿全剧的6首

与大海亲密无间的间奏曲

它们不仅引领着剧情发展

更隐喻着布里顿的内心世界

从小生活在海边的布里顿

对大海充满着复杂的感情

在他眼中烟波浩渺的大海

就像一个人的性格两面

有波光粼粼,风恬浪静

也有惊涛骇浪,暴风骤雨

所以在创作这部歌剧时

布里顿将大海的景与情发挥到极致

还将个人际遇带入到作品之中

恍然间,家乡变成了那座自治镇

他也幻化成那位与世俗偏见抗争

时而软弱敏感时而冷酷无情的

彼得·格莱姆斯

布里顿在英国(摄于1948年)

创作期间,布里顿将6首间奏曲中的

4首大海主题间奏曲

《黎明》

(原歌剧序幕和第一幕间)

《星期天的清晨》

(原歌剧第一幕和第二幕间)

《月光》

(原歌剧第二幕和第三幕间)

《暴风雨》

(原歌剧第一幕第一场和第二场间)

提炼编配,重新排序

最终完成了管弦乐

《四首大海间奏曲》

它不仅是整部歌剧的音乐精粹

营造出大海瞬息万变的生动场景

更将个人与社会的矛盾冲突

以景喻情,巧妙展现了出来

正如他日后对这部作品的自白

“社会邪恶愈甚,则人邪恶愈甚”

徜徉在东西之海

徜徉在东西之海

当硝烟随着太平洋海风消散

各种激进前卫的音乐流派

如雨后春笋迅速崛起

很多人开始尝试探寻

东西方音乐的交融互鉴

就像布里顿在五十年代踏上了

探索多元音乐风格的东方之旅

另一位东方作曲家也在此时

放眼西方音乐世界

畅游在属于自己的音乐之海

他就是武满彻

50年代初在家中创作的武满彻,他的音乐几乎是自学成才

与很多作曲家不同

他的童年对音乐并不感冒

1930年出生于东京的小武满彻

成长于战火纷飞的二战

战争末期,在全民皆兵的日本

武满彻也被迫入伍

成为了一名少年兵

兵工厂繁重的体力劳动

和耳边不时传来的轰炸声

几乎占据了他的儿时记忆

直到一个偶然的机会

他听到了一张法国歌谣的唱片

抒情的旋律让他坠入其中

也推开了他的音乐之门

战争结束后

西方音乐随着占领军涌入日本

留在驻日美军基地打工的

武满彻也开始真正接触到

德彪西、梅西安、勋伯格

约翰·凯奇、费舍尔、瓦雷兹等

各种西方音乐流派的代表人物

1948年,武满彻拜师

日本民族音乐作曲家清濑保二

并在1951年与其他志同道合之人

成立了艺术团体实验工房

从此,武满彻正式走上了

东西方现代音乐融合的探索之路

武满彻热衷于将本土乐器融入西方音乐(摄于1961年)

在此后的岁月里

武满彻的东西方音乐试验

产生了神奇的化学反应

从《弦乐安魂曲》到

尺八、琵琶与乐队的《十一月的阶梯》

武满彻将西方音色丰满的管弦乐

与日本传统乐器的空灵悠远相结合

创造出独一无二的音乐语言

“武满音”

武满彻与西方艺术家进行交流

20世纪七八十年代

武满彻开始游历世界各地

不遗余力地传播东方音乐

同时来到印尼、澳大利亚等地

进行多次实地采风

在他看来这些远离主流舞台的

原生态音乐不仅值得现代音乐借鉴

更可融入其中,使作品更加多元

为了获取最纯粹的创作源泉

他来到澳大利亚土著艺术发源地

深居内陆的沙漠小镇帕潘亚

诞生在这里的帕潘亚土著绘画

集本土文化、欧洲审美

与现代绘画技巧于一体

是多文化碰撞融合的艺术珍品

而这,正与武满彻追求的

音乐理念如出一辙

武满彻从帕潘亚土著绘画中找到了创作灵感

图为收藏于澳大利亚国家博物馆的帕潘亚画作

在与当地帕潘亚画家的交谈中

武满彻对他们关于

梦境故事的神化象征

燃起了浓厚兴趣

回到日本后

他随即以此为灵感写出了

为长笛和乐队而做的管弦乐作品

《我听到水在做梦》

水,在武满彻的心中与众不同

在步入80年代创作成熟期后

管弦乐《去海边Ⅱ》《雨意》《河流》

室内乐《去海边》《阵雨》《雨之梦》

等一批作品的出现

使“水”成为武满彻音乐表达

最重要的文化意象

在他的自然物语里

“水”的呈现,多姿多彩

钢琴、竖琴、羽管键琴

中音长笛、单簧管、吉他

都曾喻以水的各种形态与自然载体

出现在音乐作品中

至于为何要在

《我听到水在做梦》中使用长笛

天马行空的武满彻认为

旋律主题由一个短小的长笛独奏引入

是对帕潘亚绘画中

水生物画像的音乐性改编

柔美和如梦的插段

绵延地出现在音乐当中

就好像形成了一个内部的铃响声

而这个音响从未停息

演奏尺八的日本艺人(尺八源于中国,后传入日本,经过发展演变,成为当地的传统吹奏乐器)

更加巧妙的是

武满彻还用长笛模拟出

日本传统吹奏乐器尺八

苍凉辽阔、含蓄内敛的音色

此外,我们还可以在作品中

感受到弦乐声部所模仿的笙

以及竖琴所模仿的日本筝

因此,整部作品虽然没有出现

一件日本传统乐器

却从始至终散发着

日本本土音乐的别样韵味

作为一部兼具东西方气质的作品

1987年4月,在大洋彼岸的

美国印第安纳波利斯

《我听到水在做梦》成功首演

成为武满彻又一部

极具个人烙印的“水”之作

文明之水的新浪花

文明之水的新浪花

万涓滴水汇聚成河

江河奔腾流入大海

于是,大海包容万物,融贯东西

一如徜徉在东西之海的武满彻

在浩瀚的音乐海洋

还有另一位用古典音乐

诠释东方神韵的音乐哲人

谭盾

在中华文明历史长河中

那座绕不开的斑驳古城

他找到了文明之水

在这里翻起的新浪花

东方学家季羡林曾说

世界上历史悠久、地域广阔、自成体系

影响深远的文化体系只有四个

中国、印度、希腊、伊斯兰

再没有第五个

而这四个文化体系汇流的地方只有一个

就是中国的敦煌和新疆地区

再没有第二个

沙漠中的明珠——敦煌八景之一的月牙泉

敦煌

坐落在河西走廊尽头

是古丝绸之路的咽喉

这里孕育的敦煌文化

荟萃东西,和谐共生

自汉朝凿通西域

往来于此的商队络绎不绝

商人们不远千里带来了

黄瓜、大蒜、香菜、胡萝卜

这些我们今天餐桌上的常客

还骑着骆驼迎着暖风

吹响了婉转悠扬的乐音

在这些新颖的外来乐器里

唢呐是特殊的存在

手持唢呐,即将在本场音乐会登场的唢呐演奏家刘雯雯

这件我们最熟知的民族乐器

原本并不起源于中国

事实上,直到今天

虽然各地叫法不同

但唢呐依然广泛流行于

欧亚非30多个国家和地区

这种最初起源于

波斯、阿拉伯的乐器

至迟在唐朝就已从

丝绸之路传入中原腹地

那正是中原王朝与西域

交往最为频繁的时期

于是,敦煌有了莫高窟

唢呐也落地生根

衍生出形制不同、音色多变

的中国唢呐

当千年回响穿过漫漫黄沙

敦煌与唢呐

两个流淌着

东西方文明血脉的瑰宝

在交响乐的绵厚底色下

终于走到了一起

7月29日,北京音乐厅

中国交响乐团荣誉艺术指导谭盾

将携手唢呐演奏家刘雯雯

“国之骄子”长笛刘颖茜

与中国交响乐团为广大乐迷带来

《唢呐协奏曲-敦煌三乐神》世界首演

历史长河奔流不息

静水深流厚德载物

在东西方不同的音乐语境下

水是具象的、抽象的

也是物质的、精神的

它无处不在、滋养灵魂

却又千变万化、顺势而为

就像圣哲老子在《道德经》中所说

上善若水,水善利万物而不争

在东西方音乐家们的笔触下

关于水的解构与重组

正是我们今天追求并构建的

世界大同和人类命运共同体

的核心价值观

扫描二维码购票